小田急2200形デハ2211・デハ2212

2200形が登場した1954年(S29)は戦後の復興期から高度成長期の向かう時期であり、当時の小田急は創業時のHB車と言われる茶色い車体の小型車が2~3両程度で運転されていました。

そんな時代に颯爽と登場したのが、当時の特急車の塗り分けであった濃黄色と濃紺をまとった、高性能、軽量車体の2200形です。オール電動車、直角カルダン駆動、FS203台車の3つが大きな特徴です。 1954年(S29)~1957年(S32)までに2連8編成が登場しました。18m級車体、片開3ドア、ロングシート、前面非貫通大型2枚窓で晩年まで小田急初のカルダン駆動の高性能車で、編成すべてが電動車で従来の電車とは全く異なる走りでした。2200形は、ほかのABFM車とは異なり、編成や車体形状は廃車まで大きな変化はありませんでした。小田急での廃車後は2201-2202が小田急電鉄で解体保留となり、2211-2212は富士急譲渡、廃車後山梨県の企業で保存されてきました。2024年に2両の解体の方針が示されたため、当法人でクラウドファンディングを実施し、デハ2211をポッポの丘へ、デハ2212を首都圏電車区へと移設し、救出しました。この車両がCARBとして初めて救出した車両となります。写真は、デハ2212になります。(出典:readyfor クラウドファンディングページより)

2200形が登場した1954年(S29)は戦後の復興期から高度成長期の向かう時期であり、当時の小田急は創業時のHB車と言われる茶色い車体の小型車が2~3両程度で運転されていました。

そんな時代に颯爽と登場したのが、当時の特急車の塗り分けであった濃黄色と濃紺をまとった、高性能、軽量車体の2200形です。オール電動車、直角カルダン駆動、FS203台車の3つが大きな特徴です。 1954年(S29)~1957年(S32)までに2連8編成が登場しました。18m級車体、片開3ドア、ロングシート、前面非貫通大型2枚窓で晩年まで小田急初のカルダン駆動の高性能車で、編成すべてが電動車で従来の電車とは全く異なる走りでした。2200形は、ほかのABFM車とは異なり、編成や車体形状は廃車まで大きな変化はありませんでした。小田急での廃車後は2201-2202が小田急電鉄で解体保留となり、2211-2212は富士急譲渡、廃車後山梨県の企業で保存されてきました。2024年に2両の解体の方針が示されたため、当法人でクラウドファンディングを実施し、デハ2211をポッポの丘へ、デハ2212を首都圏電車区へと移設し、救出しました。この車両がCARBとして初めて救出した車両となります。写真は、デハ2212になります。(出典:readyfor クラウドファンディングページより)

もと営団地下鉄2000形2040号(銚子電気鉄道デハ1002号)

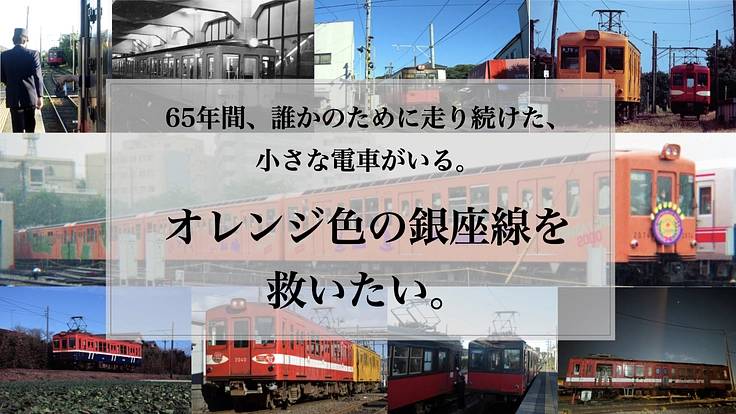

一般社団法人CARBでは、昭和の地下鉄・銀座線の電車を解体から救え!銚子電鉄から未来へと題して、クラウドファンディングを実施しました。

「営団地下鉄2000形2040号→銚子電気鉄道デハ1000形デハ1002号」は、昭和・平成・令和の65年間に渡り、銀座線・丸ノ内線・銚子電気鉄道で活躍した、「オレンジ色の銀座線車両」として最後の稼働車です。

そんな多くの方々に長年愛されてきたデハ1002号が、この度その長い役目を終え、解体の危機にありましたが、多くの皆様のご支援により救出することができました。ありがとうございました。

今回のプロジェクトを進めるにあたっては、渋谷を走った車両たちの歴史を後世に語り継ぐ活動に私たちは全力で取り組みます。同時に、多くの鉄道関係者様からのご指導のもと定期的な修繕計画を策定し、保存を担う人材の育成とスキルアップを目指し、今後の「鉄道車両保存」の道を切り開く第一歩を踏み出したいと思います。

どんなに暗いトンネルでも皆様と共に走った先に、一筋の光があるのであれば、決して諦めてはいけないとの強い覚悟で、プロジェクトを実施しております。

引き続き、暗闇の中に輝く非常灯のように、皆様のあたたかいご支援をお願いいたします。

ご支援者様一覧(順不同)

RAIL color. / 工房ときわ野様、北陸急行保存会様、田中 良憲様

※お名前を掲載させていただくプランでご支援いただいた方のお名前を掲載しております。多くの方からのご支援をいただいております。ありがとうございます。

キハ10 11(キハ1001)

キハ10は戦後開発されてきた気動車(ディーゼル動車)の元祖にあたる車両です。また、現在でもおなじみの首都圏色の元祖はこの形式です。

現在は全国に5両保存(鉄道博物館・リニア鉄道館・旧南部縦貫鉄道・旧加悦SL広場・当地)されておりますが、この車両は唯一個人によって保存・活用されてきた車両でした。

鹿島臨海鉄道での廃車後、前オーナーの方が運営されていたつり堀センターの休憩施設として譲り受け、活用を続けてきました。ただ、残念ながらつり堀センターが閉店となり、解体の検討がなされていました。そこでキハ10保存会が設立されました。前オーナー様のご協力をいただきながら車両の所有権を保存会に移し、現在は場所を賃借する形で保存を続けております。今後まずは、車体の痛みが進まないように現地での車両整備を急いでおります。

キハ10は戦後開発されてきた気動車(ディーゼル動車)の元祖にあたる車両です。また、現在でもおなじみの首都圏色の元祖はこの形式です。

現在は全国に5両保存(鉄道博物館・リニア鉄道館・旧南部縦貫鉄道・旧加悦SL広場・当地)されておりますが、この車両は唯一個人によって保存・活用されてきた車両でした。

鹿島臨海鉄道での廃車後、前オーナーの方が運営されていたつり堀センターの休憩施設として譲り受け、活用を続けてきました。ただ、残念ながらつり堀センターが閉店となり、解体の検討がなされていました。そこでキハ10保存会が設立されました。前オーナー様のご協力をいただきながら車両の所有権を保存会に移し、現在は場所を賃借する形で保存を続けております。今後まずは、車体の痛みが進まないように現地での車両整備を急いでおります。

福井鉄道モハ161-1(個人所有・寄託車両)

福井鉄道の前身である福武電気鉄道が、1933年に新造した車両です。個人の方からの要請を受け、首都圏電車区にて緊急でお預かりしております。連接台車の構造を持つことが特徴的です。相方のモハ161-2も保存されており、現在は下馬中央公園にて静態保存されております。

福井鉄道の前身である福武電気鉄道が、1933年に新造した車両です。個人の方からの要請を受け、首都圏電車区にて緊急でお預かりしております。連接台車の構造を持つことが特徴的です。相方のモハ161-2も保存されており、現在は下馬中央公園にて静態保存されております。